am3:15

マズイ。ひさびさの生まれたての馬の子現象が起こってる。今日が本番じゃなくて良かったね!とは6時間前ネコLINEから。

##

🍎「もしかしてジャンル自体が違うかもしれない」

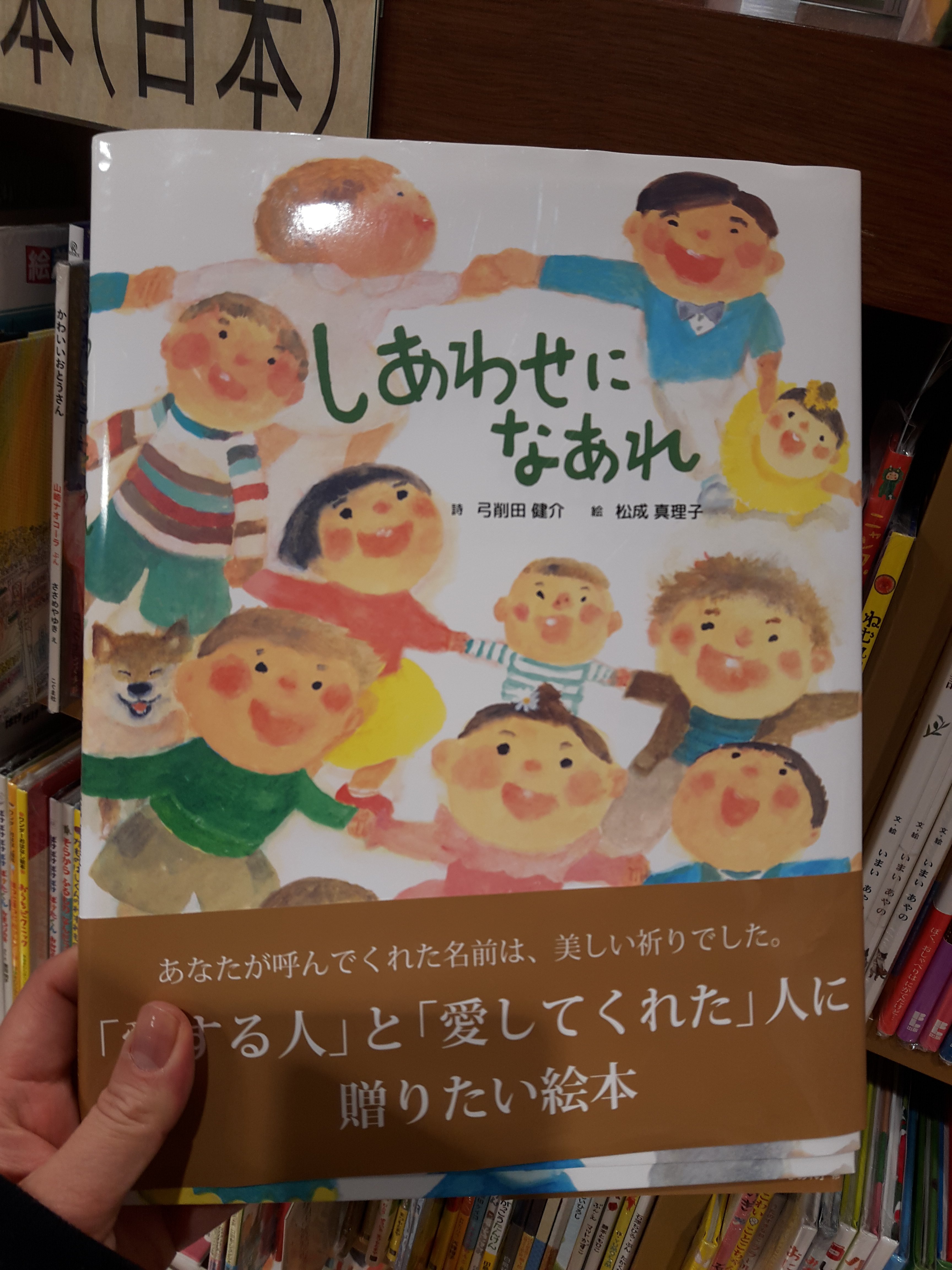

昨日、子どもたちの前で色々と気がついたことがある。持ち時間20分。集まってくれた1歳から6歳までの園児20名の前、定番の『だるまさんの』から、猫の話『しろねこしろちゃん』を読んだ。

最後、パチパチと笑顔の拍手をもらいながら、心のなかは、読み聞かせと“絵本ライブ”の違いを考えてしまう自分がいた。ひょっとすると、これは天と地ほどの違い、差があるかもしれない。

■こどもたちと絵本の世界へ

低学年未満の子へ、きちんと絵本を読み聞かすのは実は【はじめて】だった。

昨日向かったのは、以前から来てほしいと声をもらっていた保育園。いろんな意味で、試させてもらうとか、練習させてらうというか、そんな機会。

■どんどん集中していく

本番は、いつもよりすこし声を張って、リズミカルに。優しさ半分、楽しさ半分。園児たちと、ときどきアイコンタクトしながら、少しずつ心が通い合ってゆく感じ。

途中、ネコお母さんが登場し「おかあさん」の言葉をきくと、子どもたちの集中も最大値。もしもママならこんな風に語るかな。やさしく問いかけてみる。3歳児そして一番お兄ちゃんの6歳児も、どんどんお話の世界へ引き込まれていくことがわかった。

👨「子どもたちの反応は決して悪くなかったね!」

👨「でも…絵本の読み聞かせなら、他の先生や大人もできることだしなぁとも少し感じて」

👨「もしも🍎がやるなら、他の大人たちとの違い、“差別化”がいるかもね」

うんうん。わたしも読みながら、🍎のやる意味を考えた。

もともと、今年はかおりんごや絵本ライブを色んな人に知ってもらうことが先決だと、認知の為にはじめようと思った“読み聞かせ”。スクリーンやプロジェクターを運ぶのは大事で実際問題費用が発生するが、絵本を片手に朗読なら…交通費を外せば、無料でもいけるのではないか。

相手が乳児のときは、赤ちゃん用の絵本を選び、相手がお年寄りならそれに見合った題材を都度選ぼうと考えていた。

■本当に語りたい相手はだれか

相手のために題材を選び、相手が好きそうな読み方に合わせる。

いいのかもしれないが、自分のやりたいこととは全く違う。認知のため、とわりきるべきか。ところが、そう思った瞬間、「なんて傲慢な考え方だ。子どもたちへの“読み聞かせ”なら、もっと特化した、心からやりたい上手な人たちがたくさんいる」。今、ここで、🍎がやる意味がどこにあるのか。

■横で聞いていた大人の反応

乳幼児用の読み聞かせをしたあと、先生たちの反応が気になった。拍手はくれるが、絵本ライブをやったとき、恍惚の洩れる反応とは全く違う。

この活動を本当に【絵本ライブの認知や宣伝】としてやるべきか。考え直した方がいいかもしれない。直後にそう感じた。

■救われた一言

「すごく良かったらしいよ」

読み聞かせのあと、事務所での園長先生と談笑も終わり、さぁそろそろ帰ろうと玄関へ移動したとき、女性の先生がパッと現れた。子どもの側で一番後ろ、体育座りをしながら聴いてくれていた人。きっと…同い年くらい?

🍎「今日はせっかくの場を用意してもらっいたのに、“ふつうの読み聞かせ”ですみません。」

そのことばに、読みながらずっと思っていた申し訳なさ、側で聴いていた先生方への本音が思わず口をつく。

👧「え?いつもは、なにか違うんですか」

🍎「えっと…いや、やっぱり語り方も乳幼児向けとは全く違いますし、普段、絵はスクリーンに投影してみてもらっています」

👧「へぇ。そうなんですね」

音楽がないから?

いや、そうじゃない。問題はもはやそこではなくて、音楽があるなし、以前の問題。きもちがいい語りをできないこと。自分の語りじゃなく、小手先のテクニックだけで心の入らない語りを伝えること、それ自体に、フラストレーションを感じたのかもしれない。

👨「でもさ、まぁ、早い段階でわかってよかったよね。いい経験をさせてもらったんじゃない?」

うん。明日(ていうか、もう今日か)のミーティング、🐻ディレクターにも伝えなくちゃ。やっぱり、一番やりたい形で打ち出していきたい。そこに共感してくれる人たちに繋がる方法を考えたい。

今年は、かおんりんごとしても一人立っていける年へ(ヨーコと合わせたとき、更なる進化も遂げていく)。心から響く題材の収集。それが先決の一歩だ。

かおりん

※最新版になって、間合いが全くとれないので、文章の書き方を変えてみた。できるだけソフトっぽく書いたけど、読みにくかったらゴメン!テレパってちょ。

コメントを残す